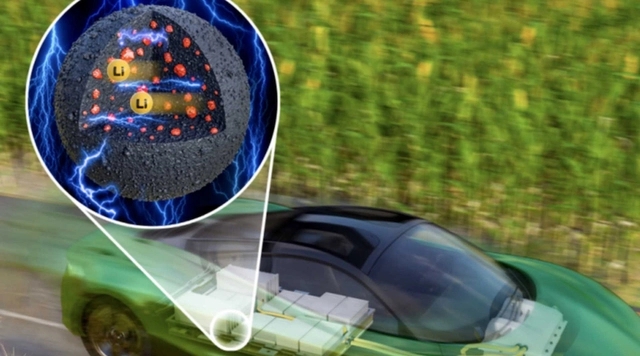

自1991年锂离子电池商业化以来,由于能量密度和效率的不断提高,锂离子电池在从小型家电到电动汽车的大部分市场领域都占据了主导地位。然而,这种电池内部发生的一些现象仍然不清楚,如负极(阳极)材料的膨胀和劣化。

韩国科学技术研究院(KIST)的研究小组成功地实时观测到了锂离子移动引起的电池内部负极(阳极)材料的膨胀和劣化。该团队的研究发表在《ACS能源快报》(ACS Energy Letters)上。

众所周知,锂离子电池的性能和寿命受到充放电过程中内部电极材料发生的各种变化的影响。但是,由于电极和电解质等主要电池材料一旦暴露在空气中,就会立即受到污染,因此很难在使用过程中监测这种变化。因此,准确观察和分析锂离子迁移过程中电极材料的结构变化是提高性能和安全性的最重要因素。

在锂离子电池中,锂离子在充电时移动到阳极,在放电时移动到阴极。KIST研究小组成功地实时观测了作为大容量电池商用化研究的硅-石墨复合阳极。从理论上讲,硅的充电能力是传统负极材料石墨的10倍。

然而,在充电过程中,纳米硅粉的体积是原来的4倍,这使得性能和安全性难以保证。据推测,硅石墨复合材料成分混合过程中形成的纳米孔可以适应电池充电过程中硅的体积膨胀,从而改变电池体积。然而,这些纳米孔的作用从来没有通过电化学电压曲线的直接观察得到证实。

KIST研究小组利用自行设计的电池分析平台,直接观察了锂离子在充电过程中迁移到硅-石墨复合阳极的情况,并确定了纳米孔的实际作用。研究发现,在硅-石墨复合材料中,锂离子依次迁移到碳、纳米孔和硅中。

此外,研究团队注意到,纳米尺寸的孔隙倾向于在锂-硅颗粒(Si锂化)之前存储锂离子(前充锂化),而微尺寸的孔隙则像之前认为的那样容纳硅的体积膨胀。

因此,研究团队认为,在设计锂离子电池的高容量负极材料时,需要一种新的方法,适当分布微纳米尺寸的孔隙,以减缓硅的体积膨胀,从而提高材料的安全性。

切换行业

切换行业

正在加载...

正在加载...