华丽转型,阳光未来。

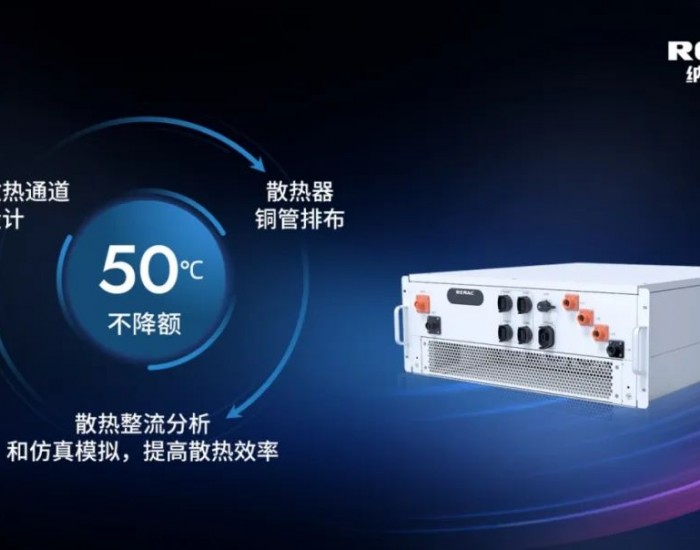

在“双碳”目标引领下,打造绿色能源、构筑“电动中国”,成为大势所趋。集团公司勇担“率先转型蹚新路”历史使命,致力通过“光伏+电化学储能+物理储能+智能微电网+充电桩”系统,构建绿色能源、助力“电动中国”、实现“零碳社会”。6月28日,集团公司在山西转型综改示范区隆重举行全球首套1MWh钠离子电池储能系统投运仪式,由1MWh钠离子电池储能系统和屋顶分布式光伏、光伏车棚、飞轮储能、新能源电动汽车充电系统组成的“光储网充”系统首次亮相。

大势所趋,抢占行业制高点

被业内誉为“未来能源终极解决方案”,“光储网充”究竟有什么“过人之处”?

集团公司党委书记、董事长翟红在投运仪式致辞中介绍,储能是支撑能源互联网、智能微电网、综合能源服务的关键技术,储能关键技术与新能源发电的结合,将为能源系统带来根本性变革。华阳集团抢占行业制高点,以碳基材料培育化学储能和物理储能相结合的储能产业,布局了钠离子电池、飞轮储能、TopconN型双面单晶电池等新能源储能领域的前瞻性、引领性项目,建设集研发、生产、销售、应用、运维为一体的“大规模”“一站式”新能源产业生态圈。

整套系统通过交流组网、能量管理,能源云平台的“能量流”与充电云平台的“信息流”实时互动,对配电网提供辅助性响应和协同调度服务,使电量可储可控,既支持分布式独立组网,又能够并网运行、削峰填谷,构建了高效、智能、稳定、经济的能源生态,开启绿色新模式、零碳新生活。据测算,一期工程全生命周期发电量可达9670万kWh,以全国平均供电煤耗326g/kWh计算,节约标准煤31530吨,CO2减排85130吨,总收益15750万元,具有良好的社会、经济效益。

硬核支撑,共建新能源储能全产业链

“全球首套1MWh钠离子电池储能系统由华阳集团联合中科海纳公司共同打造。系统核心钠离子电池,利用阳泉储量丰富、成本低廉的无烟煤作为前驱体,采用中科院全球首创的碳基负极材料生产技术和正极廉价原料加工工艺生产。”翟红介绍。

“推出1MWh钠离子电池储能系统,代表着真正实现了工业化、产品化,可以在大量的新能源系统上投入使用。”中科海纳总经理唐堃介绍。

作为下一代电化学储能技术,钠离子电池凭借成本最低、安全性能高、低温性能良好、循环寿命长等特点,可广泛应用于低速电动车、家庭储能、可再生能源接入、5G通信基站、数据中心等大规模储能装置,同时与锂离子电池形成互补,缓解动力电池行业对境外锂资源的依赖。

在以钠离子电池为核心发展电化学储能的同时,集团公司以飞轮电池为核心的物理储能技术已投入商用。

“当电网的充电负荷过高时,如果电网电量不够用,飞轮电池可以瞬间释放电量到电网里,而且体积很小、安装方便,非常适合与充电桩、光伏系统作为一个组合使用。”阳泉奇峰聚能科技有限公司总工程师常启介绍,集团公司布局的“大号电池”飞轮储能,突破了化学电池的局限,用物理方法实现储能,可以高频次快速充放电,实现了电能和机械能的相互转化,还具有清洁、高效的特性。

除了化学与物理储能“双重保障”,由125块光伏组件搭建的光伏车棚,具有弱光效应强、衰减率低、温度系数低等多重优势,可直接供钠离子电池充电使用。再加之智能微电网和充电桩,可保证新能源电力平稳可靠输出。

未来可期,打造未来能源终极解决方案

2030年,我国要实现“碳达峰”未来增量,发电主要靠新能源和可再生能源,但风电光伏等新能源发电容易受自然条件影响,要保证稳定输出,必须解决储能这个“卡脖子”问题。集团公司致力于探索“新能源+储能”未来能源终极解决方案,联合山西转型综改示范区共同打造“光储网充”智能系统,打造了一个全场景、智能化、多交互的微网系统,可以广泛应用于民用和工业用电。

翟红在以“储能新选择 推动电动中国 助力零碳社会”为主题的储能高端论坛上说:“随着新能源时代的到来,‘双碳’目标下,最好的路径是‘电动中国’。”华阳集团致力打造“光储网充”智能系统,探索“新能源+储能”未来能源终极解决方案,为推动能源革命,实现“电动中国”“零碳社会”贡献华阳智慧,为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家山西篇章贡献华阳力量。

集团公司新能源蓄能新材料事业部党支部书记张彦生介绍:“下一步,我们将与山西转型综改示范区联合推进‘光储网充’项目建设,逐步推向全省乃至全国,发展绿色能源,推进高质量发展。”