法规要点解读

欧盟委员会于2020年12年10日公布了《电池与废电池法规》 (简称“《新电池法》”)草案,已于2023年7月10日被欧盟理事会正式通过,并于7月28日正式在欧盟官方公告上发布。

《新电池法》的管控对象为便携式电池、启动、汽车用蓄电池(SLI电池)、轻型运输工具(LMT)电池、动力电池和工业电池五类电池,监管内容主要包括碳足迹、再生金属使用比例、电池标签与电池护照、废旧电池及电池材料的回收、化学性能与耐久性及供应链尽职调查等方面。

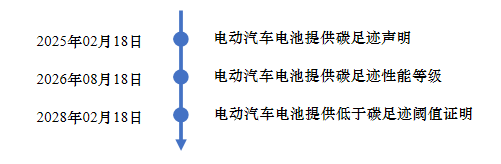

1 碳足迹

1.1 管控对象

动力电池、LMT电池、可充电工业电池

1.2 实施时间:2025年2月18日起

2 再生金属使用比例

2.1 管控对象

动力电池、LMT电池、SLI电池、容量大于2kWh的工业电池

2.2 实施时间:2028年8月18日起

3 电池标签与电池护照

3.1 管控对象

所有电池(实体标签);动力电池、LMT电池、容量大于2kWh的工业电池(电池护照)

3.2 实施时间:2026年8月18日起(实体标签);2027年2月18日(电池护照)

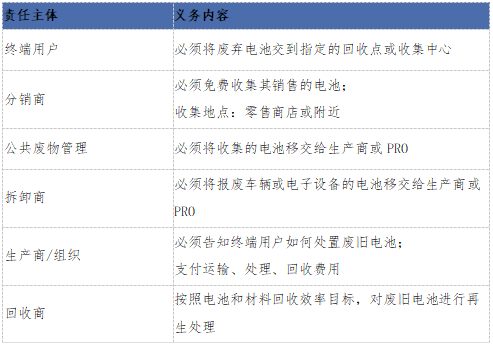

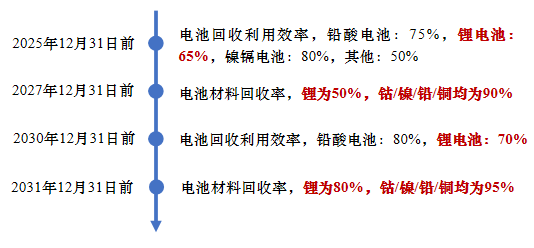

4 废旧电池及电池材料的回收

法规要求生产商作为生产者责任延伸责任主体,对首次投入市场的电池承担回收管理责任。后市场阶段各责任主体必须将报废电池转交给电池生产者或指定的回收组织。

4.1 实施时间

2025年12月31日前

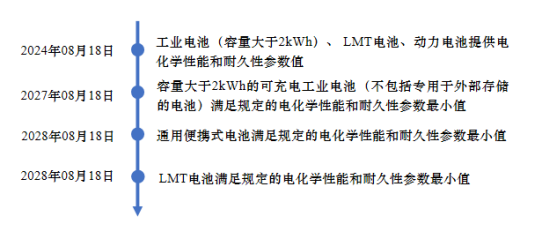

5 电化学性能与耐久性

5.1 管控对象

动力电池、LMT电池、容量大于2kWh的工业电池

5.2 实施时间:2024年8月18日起

6 供应链尽职调查

6.1 管控对象

将电池投放市场或投入使用且上一财年之前净营业额不低于4000万欧元的市场主体

6.2 实施时间:2025年8月18日起

法规发布对我国新能源汽车产业影响

涉及电池产品全生命周期的各项条款将自2024年起陆续实施。届时不合规电池产品或装载了该种电池产品的新能源汽车产品将被禁止进入欧盟市场,会对我国新能源汽车产业发展带来四大挑战。

其一,绿色壁垒阻碍产品出口。当前,我国电池产品碳足迹水平整体暂不具备国际竞争优势,再生金属使用认证机制缺失,大部分动力电池及新能源汽车企业尚未针对其矿产资源供应商开展尽职调查。《新电池法》的出台将对我国动力电池及新能源汽车产品出口欧洲市场造成一定困难和阻碍。

其二,再生资源市场竞争加剧。受限于再生利用高昂的处置成本和环境成本,欧盟在再生利用市场方面起步较晚,本土生产的再生金属不足以满足《新电池法》的管控要求。而中国作为当前再生金属最大的供应国,较其他国家有明显优势,再生利用企业产品出口量及收益将明显增加,但资源外流风险也同步加大。

其三,多因素或导致动力电池碳足迹超限。首先,据测算,目前我国生产的三元锂电池包碳足迹平均水平比欧盟同类型产品高30%以上。其次,若我国企业无法提供具体场地数据,则在某些场景下需使用欧盟指定数据库提供的缺省值。这些数据库提供的中国区域基础能源碳排放因子普遍高于欧美地区以及中国实际平均水平,将会进一步拉大中欧电池产品碳足迹差距。

其四,存在关键信息泄露风险。电池护照要求获取的电池产业链相关信息众多,信息的公开性较强,包括碳足迹、电池材料和成分、循环和资源效率以及性能和耐久性等。这些信息的强制性披露意味着企业需要将一些最核心的供应链信息进行公开,增加产业链核心技术的泄露风险。

《新电池法》的出台在推动欧盟电池产业健康绿色发展的同时也会对我国电池产业发展产生重要影响。未来,中汽数据将持续推进动力电池可持续发展,做好以下两点工作:

一是深入研究海内外政策法规,联合海外研究机构和相关企业,做好基于《新电池法》及其细则出台的追踪和研究工作。推出针对再生材料使用、中国“电池护照”平台及海外法规应对等综合法规咨询服务,助力企业合规出口欧洲,打造有竞争力、可持续发展的中国动力电池产业形象。二是为政府部门、企业、机构等长期提供双碳技术支撑。基于《新电池法》为企业提供全方位政策合规风险应对支撑,推动我国电池产业新时代新发展。