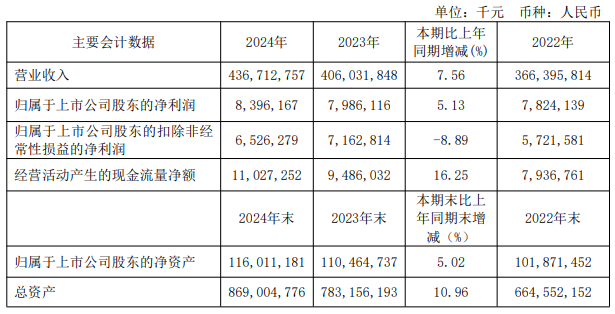

近日,中国能建发布2024年年度报告。2024年,公司完成新签合同额人民币14,088.76亿元,同比增长9.75%;实现营业收入人民币4,367.13亿元,同比增长7.56%;实现利润总额人民币151.28亿元,同比增长7.97%;实现归母净利润人民币83.96亿元,同比增长5.13%。

2024年,中国能建紧紧围绕“30·60”碳达峰碳中和目标,加大新能源投资业务的市场开发和资源投入力度,大力推进“投建营”一体化,做优做强新能源产业板块,2024年,获取新能源投资指标2,020.9万千瓦。推进辽宁本溪太子河、山西垣曲二期、甘肃平川、湖北蕲春花园、河南逢石河、辽宁岫岩、四川大邑、广西崇左、运城新绛等项目的投资建设。截至2024年末,新能源控股并网项目装机容量1,519.55万千瓦,其中:风电341.19万千瓦、太阳能发电1,109.26万千瓦,生物质发电22.4万千瓦,新型储能46.7万千瓦。

报告期内核心竞争力分析

(一)强大的国家智库、顶层设计与规划咨询的高端优势

公司拥有以电规总院为依托、中电工程为支撑的高端规划咨询设计能力,承担了国家“十三五”“十四五”“十五五”能源、电力等重大规划及“一带一路”能源合作专项规划研究,建设运营国家电力规划研究、新能源消纳监测预警、新型储能和海上风电等大数据平台,在国家与行业顶层、战略、规划、智库、政策端的转化、深化、融合与细化方面承担国家使命、发挥独特作用。

(二)强大的能源技术、标准、集成与创新的系统技术优势

公司掌握了超超临界二次再热发电、百万千瓦大型水电机组、三代四代核电常规岛、高压交直流输电、多端柔性直流输电,以及绿色发电、氢制储运、高空风能、抽水蓄能、电化学储能、300MW 压气储能、重力储能等一系列关键核心成套技术与标准规范,同时依托六大国家级研发平台和十四大专业研究院,加强重大原创性技术、前沿引领技术、颠覆性技术成果转化与工程实践应用,为保障能源安全和实现科技自立自强贡献能建智慧力量。

(三)强大的全产业链与系统解决能力的一体化优势

在能源电力领域拥有规划、咨询、设计、投资、建设、运营完整产业链,具备纵向贯穿产业链上下游的协同能力、聚合能力和控制能力,探索形成了风光水火储一体化、源网荷储一体化、投建营一体化、海上综合能源一体化、综合交通一体化、城市综合开发一体化、东数西算一体化“七个一体化”业务模式,能够为客户提供系统化、个性化、全周期、一揽子服务方案。

(四)强大的综合化与融合化优势

围绕“能源+”“数智+”,创新未来城市能源网、交通网、数字网、水网、生态网、产业网、健康网、文化网“城市八网融合”新产品、新模式、新业态,大力推进产业间跨界融合、产业链内一体化融合、要素间交互融合、区域间联动融合“产业四大融合”的绿色转型方案,率先在交能融合、数能融合、建能融合、产能融合四大领域落地了一系列标杆典范工程。

(五)强大的产业集群与新质生产力优势

超前布局与培育新质生产力,在发展壮大新型能源大基地、电力大通道、综合储能、一体化氢能、绿氢绿氨绿甲醇绿色航油、高空风能等战略性新兴产业方面,率先开展了一系列富有前瞻性、创新性的工作,布局早、发展快、后劲大,为打造具有能建特色的新质生产力奠定坚实基础。

(六)强大的国际化优势

大力实施国际业务优先优质协同发展战略,按照“走出去、走进去、融进去、充分一体化”“四步走”路线,成立海外 6 大区域总部,设立 256 个分支机构,业务覆盖 140 多个国家和地区;打造了一批享誉全球的中国坝、中国电、中国网、中国城、中国路、中国桥,在推动“一带一路”建设从“大写意”转向“工笔画”过程中发挥排头兵作用。

(七)强大的国内外资源整合优势

牵头成立“三新”联盟、新型储能联盟、供应链联盟、新能源国际投资联盟“四大联盟”,承担“一带一路”能源合作秘书处办公室、国际能源署中国联络办公室等 8 个国际合作平台的建设与运营,构建强强联合、优优互补的产业“生态圈”与“共赢链”,共同打造了一批引领行业高质量发展示范项目。

(八)强大的复合型、综合性人才与专业化人才队伍优势

拥有一大批国内外水电、火电、核电、新能源、储能、氢能、新材料等领域顶级专家、领军人才和高素质专业技术团队,一大批铸就大国重器的能工巧匠与技能人才,一大批特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的党员干部队伍与管理人才。