电池回收利用行业不是一个新风口,但是今年年初的锂电池原料价格暴涨让电池回收行业又回到风口之上,在电池材料价格上涨的刺激之下,甚至出现了废料比新货电池还贵的现象。

暴利吸引了一大批企业扎堆电池回收领域。国际能源网/储能头条(微信公众号:chuneng365)粗略统计,2021年我国新增动力电池回收企业高达2.4万家,单体动力电池回收价格上涨幅度高达50%,利益驱动之下,动力电池回收市场面临怎样的“乱局”?

废料竟然比新货还贵

日前,工业和信息化部发布数据,2021年中国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比增长1.6倍,连续7年位居全球第一。

还有一个振奋人心的消息:2021年中国新能源汽车市场渗透率首次突破个位数,达到13.4%,高于上年同期8个百分点。

和这个消息同步的是,从2021年开始,我国迎来了首批动力电池的报废高峰期。

2015年是我国新能源汽车产销量暴发的元年,当年产量为40.13万辆,销量为33.11万辆,这个数字看上去不大,但是产量同比2014年增长291%,销量同比增长342.9%,正是因为这样的数字让2015年成为新能源汽车的起点。

我国现行对车用动力电池的标准是,行驶在8年或12万公里内,容量衰减不超过额定容量20%。因此,动力电池的使用寿命比较短,通常只有5~8年,而有效寿命甚至更短,只有4~6年。

若按照动力电池4~6年的使用寿命测算,2014年生产的动力电池在2018年开始批量进入退役期,真正的高峰则是2021年开始。

虽然如此,动力电池回收于今年2月以来进入爆火,则是因为锂、镍、钴等资源的价格飙升。

近年来,动力电池的上游原材料镍、钴、锂等金属价格不断上涨,幅度令人惊讶。以电池级碳酸锂为例,其均价已从2021年初的5万元/吨,一路跳涨到近期的43万元/吨,上涨超过7倍,镍、钴也有着超过60%的涨幅。据SMM历史价格显示,2021年12月16日电解钴现货均价为48.25万元/吨,较年初上涨20.85万元/吨,涨幅高达76.1%,创下三年来新高。原材料涨价直接导致了动力电池回收价格飙升。

央视财经2月20日报道中显示,部分废旧电池供应商反映,这次动力电池回收价格上涨得太快,已经超过预期。在这种情况下,回收企业都是加价买,生怕买迟了又涨价。正是这种恐慌心理导致废旧电池回收价格也一路飙升,甚至出现了“废料”比新货还贵的状况。

央视财经采访的江西一家动力电池回收企业人员表示:单个电池回收价格普遍从去年2万多元的价格水平,涨到现在3万多元,价格涨幅将近50%。有企业表示,最低的时候去年可能只有60%,也就是废料跟新货比起来只有60%的价格,现在基本上折扣系数已经是翻了一番,120%已经有人敢喊了,即按比新货电池的价格还高的价格来回收旧电池。

之所以敢这么回收,电池回收企业解释说,是因为有些下游的客户可以给到115%、120%系数,他们都是在加价买,甚至表现出“抢货”的态度。

工信部名单之外的回收企业有三万多

在首批动力电池进入报废高峰期时,我国于2021年7月7日发布了《“十四五”循环经济发展规划》,其中,废旧动力电池循环利用行动是发展规划重点行动之一,针对废旧动力电池循环利用行动政策提出了要推动新能源汽车生产企业和废旧动力电池梯次利用企业通过自建、共建、授权等方式,建设规范化回收服务网点;培育废旧动力电池综合利用骨干企业,促进废旧动力电池循环利用产业发展。

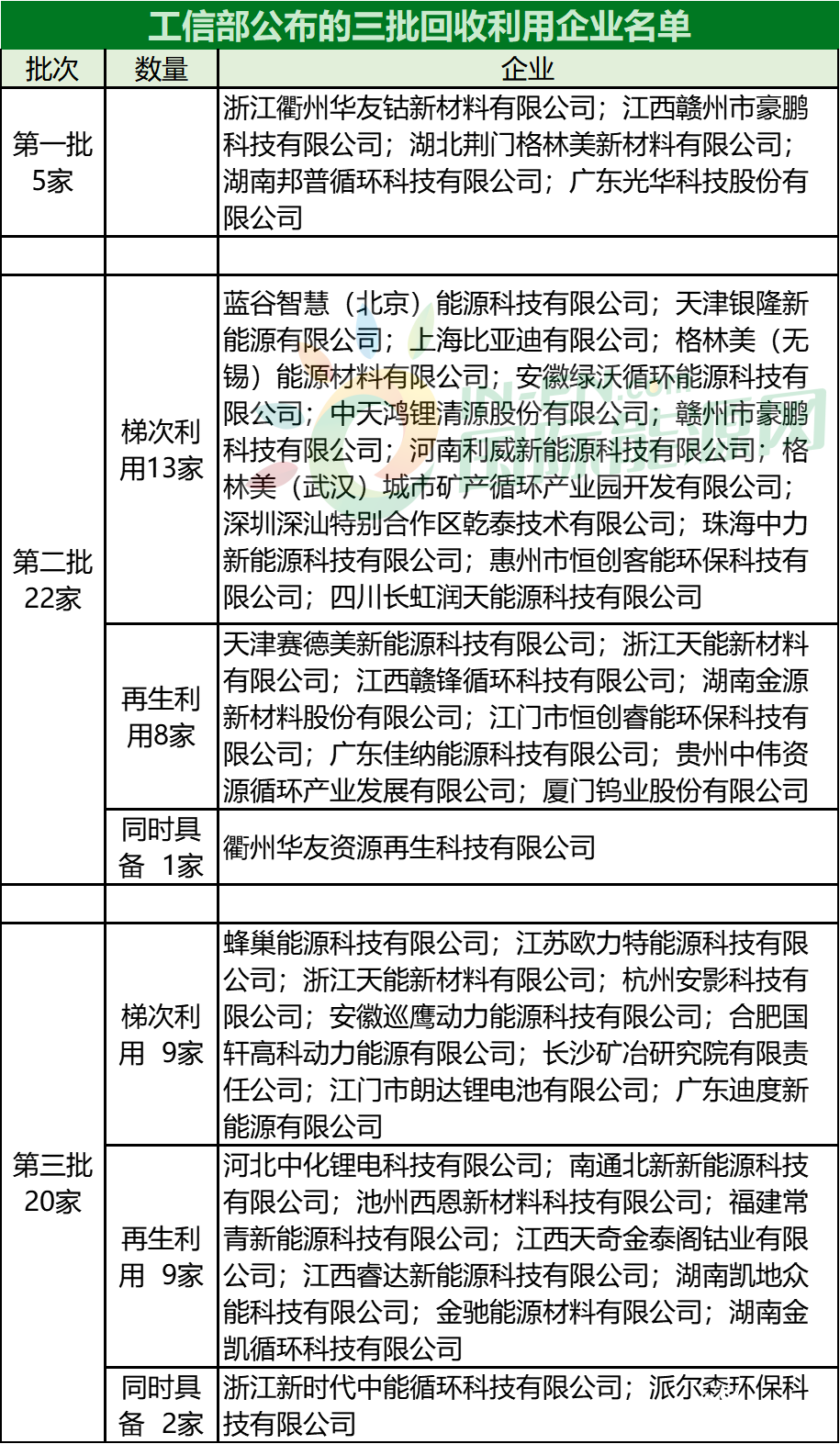

在此文件发布的发布前后,工信部已经公布了三批《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单,包括47家企业:

第三批名单是在2021年12月份公布的,不过,国内进行回收利用的企业远远不止这些。企查查数据显示,我国现存动力电池回收相关企业3.6万家。其中,2021年一共新注册了2.4万家企业,同比增长644.3%。这一数字反映出,已经有越来越多的企业看到了回收电池高爆发期所带来的商机,拼命要挤进市场,但林林总总的回收企业真正有资质的却没有几家。

按照民生证券机械行业分析师李哲测算,2020年,整个行业大概是40亿元的市场规模,后面几年年复合增长率应该是百分之几十的速度在增长,到2025年预计有可能达到200亿元的市场规模。

这些企业在忙乎啥?

那么,有多少废旧电池需要来料加工呢?据中国汽车技术研究中心数据,2020年我国动力电池累计退役总量约为20万吨,到 2025年,这一数字将升至约78万吨。

最新数据显示,2021年国内新能源汽车的累计装机总电量达100.66GWh,较去年同期环比增速177.3%。以此推算,退役动力电池很可能在2027年前后突破年100万吨的大关。

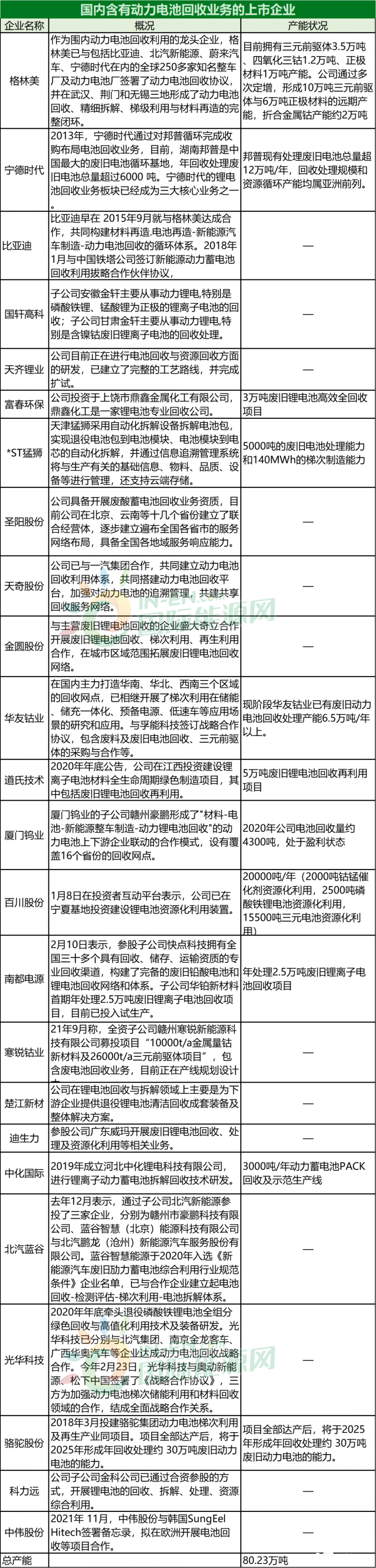

从事电池回收企业中以格林美为龙头企业,目前拥有三元前驱体3.5万吨、四氧化三钴1.2万吨、正极材料1万吨产能。而电池巨头宁德时代起步也不晚,自2013年就已经通过对邦普循环完成收购来布局电池回收业务,而宁德时代是在2011年问世的。目前电池回收业务已经成为宁德时代三大核心业务之一。

储能头条对目前25家电池回收业务的上市公司的“回收”历程及产能状况进行了汇总。除了没有明确给出产能的企业,已知产能合计超80万吨。这一数字应对动力电池退役潮还有待加强。

除了这些上市企业,还有一些企业在为电池回收利用买单或者参与其中。

中国铁塔:是目前最大的动力电池梯次利用企业,同时也是最“爱”磷酸铁锂的回收企业。自 2015年10月起,中国铁塔将退役后的磷酸铁锂电池物尽其用。从57个试验站点开始,逐步扩大到12省市的3000多个站点使用退役电池。2018年,中国铁塔公司对其旗下基站统一采购梯次利用电池,目前与一汽、东风、江淮、比亚迪、蔚来等众多新能源车企签署了相关战略合作协议。

杉杉股份:杉衫公司向下游布局了梯次利用,建立了动力电池的绿色能源闭环。

中天鸿锂:公司在技术研发方面,取得了多项专利,在商业模式方面,公司旗下的中天动力品牌首开先河,开创"以租代售"的梯次利用新商业模式。

上汽集团:2018年,上汽集团就与宁德时代达成共同推进新能源汽车动力电池回收再利用的战略合作;上汽通用还和格林美、上海华东拆车股份有限公司等企业合作共建回收网点。

长安汽车:2018年1月,与中国铁塔公司,就新能源汽车动力蓄电池回收利用签署战略合作伙伴协议。

北汽新能源:2017年,北汽新能源推出"擎天柱计划",计划到 2022年梯次储能电池利用超过SGWh;;2019年8月,北汽新能源与梅赛德斯-奔驰成立技术开发伙伴关系,双方拟计划共同在北京建立首个电池梯次利用储能单元。

“正规军”寡不敌众

尽管动力电池回收成为新能源行业的投资风口,但整个市场运营情况并不太理想。资源强制回收产业技术创新战略联盟秘书长何叶接受媒体采认时曾表示,截至2020年,我国累计退役动力电池超过20万吨,但目前规范渠道能收来的电池全行业加起来只有约3万吨,但流向非规范渠道的至少有10万吨以上,出现了“正规军”抵不过“游击队”的怪现象。

随着2021年需要回收的动力电池越来越多,正规企业满负荷生产,非正规企业赚得更多。但是因为技术所限,一些非正规动力电池回收企业不具备拆解能力,有些电池只是简单拆解后重新包装,流入到低速电动车或者充电宝领域,给人们生活带来很大的安全隐患。

掌握在个人手中的废旧动力电池,企业在收购时无法取得增值税发票,而出售给再生企业时,又无法进行增值税抵扣,致使回收企业负税沉重,那些非正规回收者,将动力电池卖个小作坊,哄抬价格,又进一步削弱了正规企业的竞争力。

为此,全国政协委员、省政协副主席牛立文在两会上提议,明确主体责任义务以及相关的惩罚措施,明确报废电动汽车需带电池报废,明确从事报废电动汽车回收拆解企业应满足的技术条件和要求,明确涉及动力蓄电池与整车产权分离情况,防止废旧动力蓄电池的非法流失。

这也间接导致人们对动力电池梯次利用不信任,尤其是磷酸铁锂电池的梯次利用。更多的退役电池,不得不转为进行原材料提取处理。这其中三元锂电池尤其受到重视,通常钴占5%~20%、镍占5%~12%、锰占7%~10%、锂占2%~5%。磷酸铁锂电池不含钴、镍等稀有金属,但锂含量也达到了1.10%,此外还可从中提取回收磷、铁等具有经济价值的元素,磷酸铁锂电池的回收价值也不低。

2021年产能大大提升的背后是磷酸铁锂电池被抛弃,毕竟国内以再生利用为主,而磷酸铁锂电池的再生利用价值没有三元电池高。随着磷酸铁锂电池的占比在新能源车中越来越高,显然消化磷酸铁锂电池就不是中国铁塔一家的事情了。如何强化梯次利用,尤其是磷酸铁锂电池的梯次利用,显然大量电池回收企业需要提高技术水平。

动力电池回收过程中还存在对废旧电池的评判问题,一些非正规企业根本没有能力鉴别这些回收来的废旧动力电池的质量究竟如何。因此在梯次利用的过程中容易出现电池的一致性问题,给后续利用者带来安全隐患。

总而言之,动力电池回收行业已经有过热的趋势,很多企业并没有准备妥当就已经涌进这个市场,鱼龙混在、泥沙俱下之时,更需要行业主管部门理性对待,做好规范、防范风险。